2019年『糸井版 摂州合邦辻』は、木ノ下歌舞伎にとって、そして木ノ下裕一にとって新たな挑戦だった。FUKAIPRODUCE羽衣の糸井幸之介さんと木ノ下が、補綴にあたり、ともに一から構成を練り上げ、木ノ下も「上演台本」に初めて名を連ねた作品だったのだ。

そもそも『糸井版 摂州合邦辻』を着想したきっかけは、再演で目指したい目的地とは、そして稽古場ではどんなことを考えているのか? 稽古中盤の木ノ下に、改めて“再演のツボ”を聞いた。

聞き手・構成:稲垣貴俊

なぜ『摂州合邦辻』だったのか

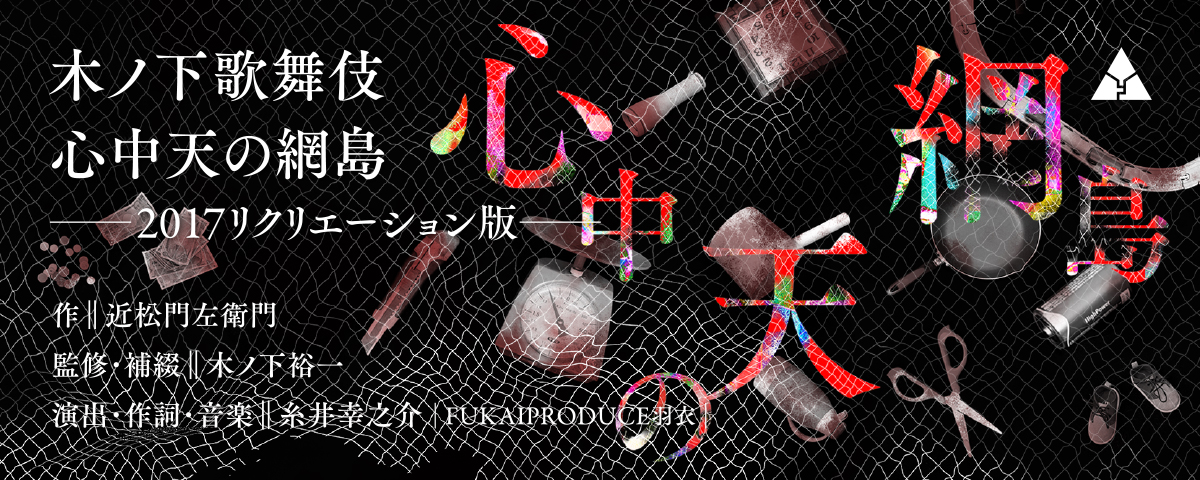

歌舞伎において『摂州合邦辻』という演目は、義太夫狂言、つまり音楽劇であり、そしてエロティックな話だと認識されています。この演目を選んだ一番の理由は、そういう特徴が、以前『心中天の網島』を演出していただいた糸井幸之介さんの作風にぴったりだと思ったことでした。ただし「エロティック」とは、単に濡れ場があるということではなく、それが生と死、愛と死の物語であるということ。それが糸井作品に通じるとピンと来たのです。同時に『摂州合邦辻』には、現在の歌舞伎や文楽の上演では見えてこない要素もたくさんあります。たとえば月と太陽のモチーフだったり、当時でいうところの“現代”の街並みに物語が回収される、ある種の都市起源説話のような構造だったり。そういった現在の上演では見過ごされがちな部分に、糸井さんの歌を通して光を当てられるのではないかと思いました。

一方で『摂州合邦辻』の魅力は、ドラマのスケールとダイナミックさにもあります。この演目は18世紀末、文楽が同時代演劇としての力を失っていく中で生まれたヒット作ですが、当時は大坂の街が舞台の小さな話――心中ものを含め、都市にまつわる三面記事的な物語など――も少なくなかった中で、この作品は「血を飲めば難病が治る」とか、人間の論理を超える物語として登場した。ひとことで言えば、これは神話を現代化する試みだったと思うのです。ただし、それは現代人には理解しづらかったり、単純に辻褄が合わないように思えたりもしますから、初演ではこのスケール感、ダイナミックさをどう扱うかが課題でした。玉手御前の内面で整理がついていても、現代人が納得するかどうかは別。また逆に、観客の皆さんが納得できるように根拠を詰めすぎても、今度は小さい話にまとまってしまいます。『摂州合邦辻』ならではのスケールを大切にするため、ある局面では、思い切って理屈を抜きにする必要もありました。決してお客さんを置いてきぼりにはしないけれど、『摂州合邦辻』特有の論理にもきっちり巻き込まれてもらう、その匙加減が難題でしたね。

その点でいうと、初演は糸井さんが「家族の話」を紡いでくださったことがポイントになりました。たとえば合邦夫婦と玉手御前という合邦一家の話があり、高安家の話があり、俊徳丸と次郎丸という腹違いの兄弟の物語がある。浅香・入平の主従関係、玉手・羽曳野の上下関係にも疑似家族のような性質があって、いろんなレベルの〈家族〉が重なってドラマが繋がったんです。糸井さんとは早くから作品について話し合っていましたが、〈家族〉というキーワードは、糸井さんが書かれた台本と、稽古場の演出から見えてきたものでした。

再演のアップデート

『糸井版 摂州合邦辻』は、ロームシアター京都の「レパートリーの創造」プログラムで初演した作品なので、レパートリーとして長く上演することを念頭に置いていました。初演当時から再演のことは考えていたし、ツアーの最終地だった横浜公演では、糸井さんとも「再演ではどうしようか」という話ばかりしていましたね。実は初演が終わってすぐ、再演で目指したいことを取りまとめて、糸井さんやロームシアター側には伝えていたんです。今の稽古場では、まさに当時から地続きの創作が行われている気がしますね。

木ノ下的な再演のキーポイントは、先ほど触れたような〈神話性〉でした。糸井さんのおかげで、初演では『摂州合邦辻』を〈家族〉というキーワードから読み解くことができましたし、冒頭の歌で示されるように現代の人々の何気ない営みをそこに重ねることで、古典と現代を呼応させることもできた。太陽や月、それらを包み込む宇宙へ劇世界を飛躍させることにも成功していたと思うんです。けれど、まだ現代のお客さんを『摂州合邦辻』の世界へ完全に引きずり込むところまでは行き切らなかった気もしていて、それは演目がはらむ〈神話性〉の見えづらさにも理由があったと思います。この物語のルーツというか、典拠は遠くインドの神話にあると言われていて、日本では「しんとく丸伝説」として古くから知られていました。それらの神話や伝説を江戸後期の感覚で現代化したのが『摂州合邦辻』ですから、神話的感覚っていうものがとても大事なんですね。現代人が納得しづらいストーリーなのもここに原因があって、ところどころに人間の理解を越えた“神話的飛躍”があるからです。また、社会に蔓延する、身分や病などの差別・被差別の問題も押さえ直したかった。しんとく丸の物語を誰よりも大切にしてきたのは、名もない庶民や被差別的な階級に身を置いていた人たちですから。神話・被差別というテーマから〈家族〉という小さな社会を見せることで、初演よりも物語の幅を広げ、お客さんに新たな視点を持っていただけたらいいなと思いました。そこで、今回は台本を構成から再検討し、必要なところを補い、糸井さんに台本の書き下ろしと新曲をお願いしています。

今はまだ稽古の中盤戦ですから、今回の再演版がどんな作品に仕上がるのかは予測しきれません。けれど今、稽古場でしきりに考えているのは、「なぜ人は物語を必要とするのか」ということ。再演に向けて、神話について考えることに力を注いだからかもしれませんが、これは初演の時では考えなかったことですね。人類史において、なぜ人間は神話を求めたのか。それから舞台にせよ映画にせよ、小説にせよ、なぜ人間はフィクションを求めるのか。物語に何を託し、逆にそこから何を得ているのか。

そんなことを考えていると、玉手御前が画策した一連の出来事も、玉手自身にとっては〈物語〉だったように思えてきます。ある状況の中で彼女が「こうなればいいのに」と紡いだ物語。また、次郎丸が俊徳丸を殺せば家督を継げると考えたのも、浅香姫が俊徳丸に思いを寄せて後を追いかけるのも、それぞれに信じる物語があったからでしょう。そういう物語を〈夢〉と言い換えてもいいかもしれません。ともかく、玉手や次郎丸、浅香姫、そして俊徳丸も、そろって〈物語〉を必要としたわけです。そして、物語は「語る」もの。クライマックスには玉手の長い述懐がありますが、あれはまさに物語を語るという行為ですよね。

今回の再演では、新たなせりふと曲が増えて、さまざまなことを登場人物が語ります。きっと、初演以上にそれぞれの物語が膨らんで見え、人物それぞれに物語があると思っていただけるのではないでしょうか。たとえば疑似家族をひとつとっても、これはお互いの関係を家族のようにみなすのだというフィクションとも解釈できる。そういう無数の物語を〈神話性〉とともに示せれば、ますます重層的な作品になると考えています。